बलखङ

चौक से दीवानों की गली तक

आज न जाने क्यों धरती के उस निहायत छोटे-से टुकड़े पर लिखने

के लिए कलम उठ गई। धरती का वह टुकड़ा, जो इतना छोटा-सा है, कि कुल जमा दो-सवा दो

सौ कदमों से नापा जा सकता है। अगर कोई यह समझ बैठे, कि इन दो सौ-सवा दो सौ कदमों को

वह ज्यादा से ज्यादा एक घंटे में तय कर लेगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। यह सफ़र

सैकड़ों वर्षों का है। ऊन के धागों की तरह उलझे अतीत को सुलझाकर सीधा-सरल करने का

है। हमारे जैसे कई लोगों ने सैकड़ों वर्षों के इस सफ़र को सैकड़ों बार तय किया

होगा, मगर आज तक यह सफ़र पूरा हो पाया, कहना कठिन है। शायद इसी कारण बलखङ चौक से

दीवानों की गली तक के दौ सौ कदमों के सफ़र को शब्दों में नापने की प्रबल इच्छा

मुखर हो उठी, फिर पन्नों में बिखर पड़ी।

मध्य एशिया के चौराहे पर स्थित वह बड़ा बाजार, जो आकार में बहुत छोटा है, उसे अगर अपनी आत्मीय निकटता के कारण हमारे जैसे सिरफिरे लोग दुनिया की छत पर स्थित सबसे पुराना बाजार भी कह दें, तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यह पुराना बाजार केवल उत्पादों या वस्तुओं के व्यापार के लिए ही नहीं, वरन् संस्कृतियों-तहजीबों-जीवन जीने के रंग-ढंगों की अदला-बदली के लिए भी अपनी अनूठी पहचान रखता है, फलतः इसे बाजार की परंपरागत परिभाषा तोड़ने वाला अनूठा बाजार भी कहा जा सकता है। अगर इस अनूठे-अतुलनीय बाजार को समूचे लदाख की जीवन-धारा कह दिया जाए, तो शायद शब्दों की बेमानी हो जाएगी। लदाख अंचल का धड़कता हुआ दिल अगर है, तो वह लेह बाजार ही है। इसीलिए सुदूर अतीत से लगाकर आँखों के सामने नजर आते वर्तमान तक लदाख अंचल की हर हरारत को लेह बाजार अपने में गिनता है, गुनता है, बुनता है। इसीलिए बलखङ चौक से लगाकर दीवानों की गली तक का एक फेरा लगाए बिना किसी भी पर्यटक की, किसी भी यात्री की लदाख यात्रा पूरी नहीं मानी जा सकती। इतना ही नहीं, लेह के आसपास के गाँवों में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर लेह आया है, तो लेह बाजार का एक फेरा लगाए बिना उसकी यात्रा भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। लब्बो-लुबाब यह, कि बड़े-बड़े राजाओं-वजीरों से लगाकर जेब में हाथ डाले फोकट टहलने वाले अदने-से लोगों तक के लिए धरती का यह सुंदर-सा, छोटा-सा टुकड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है।

मध्य एशिया के चौराहे पर स्थित वह बड़ा बाजार, जो आकार में बहुत छोटा है, उसे अगर अपनी आत्मीय निकटता के कारण हमारे जैसे सिरफिरे लोग दुनिया की छत पर स्थित सबसे पुराना बाजार भी कह दें, तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यह पुराना बाजार केवल उत्पादों या वस्तुओं के व्यापार के लिए ही नहीं, वरन् संस्कृतियों-तहजीबों-जीवन जीने के रंग-ढंगों की अदला-बदली के लिए भी अपनी अनूठी पहचान रखता है, फलतः इसे बाजार की परंपरागत परिभाषा तोड़ने वाला अनूठा बाजार भी कहा जा सकता है। अगर इस अनूठे-अतुलनीय बाजार को समूचे लदाख की जीवन-धारा कह दिया जाए, तो शायद शब्दों की बेमानी हो जाएगी। लदाख अंचल का धड़कता हुआ दिल अगर है, तो वह लेह बाजार ही है। इसीलिए सुदूर अतीत से लगाकर आँखों के सामने नजर आते वर्तमान तक लदाख अंचल की हर हरारत को लेह बाजार अपने में गिनता है, गुनता है, बुनता है। इसीलिए बलखङ चौक से लगाकर दीवानों की गली तक का एक फेरा लगाए बिना किसी भी पर्यटक की, किसी भी यात्री की लदाख यात्रा पूरी नहीं मानी जा सकती। इतना ही नहीं, लेह के आसपास के गाँवों में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर लेह आया है, तो लेह बाजार का एक फेरा लगाए बिना उसकी यात्रा भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। लब्बो-लुबाब यह, कि बड़े-बड़े राजाओं-वजीरों से लगाकर जेब में हाथ डाले फोकट टहलने वाले अदने-से लोगों तक के लिए धरती का यह सुंदर-सा, छोटा-सा टुकड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है।

बलखङ चौक कहने के लिए तो चौक है, मगर चौक जैसा

कुछ नजर आता नहीं है। यहाँ दो तिराहों का मिलन है, और चारों दिशाओं की ओर जाते

रास्तों को केवल महसूस किया जा सकता है। वैसे बलखङ चौक में एक बात और भी महसूस

होती है, जो इस चौक के अपने नाम के साथ

जुड़ी पहचान को खूबसूरत तरीके से सामने लाती है। बलखङ चौक से पूरब की ओर थोड़ा

नीचे उतरने पर दाहिनी ओर एक सँकरी-सी गली अंदर जाती दिखती है, जो एकदम से बाजार की

शक्ल अख्त़ियार कर लेती है। पुराने ढर्रे की छोटी-बड़ी कई दुकानें, जिनमें बर्तनों

के साथ ही फटिंग (सूखी खूबानियाँ), छुरपे (याक के दूध का सूखा पनीर), पाबू (चमड़े

के देशी जूते) जैसी लदाखी वस्तुएँ बिकती दिखाई देती हैं। इनके साथ ही देशी होटल,

या कहें कि ‘चाय पर चर्चा’ और अड्डेबाजी के लिए मुफीद कुछ दुकानें भी हैं, जो सुबह

से शाम तक गुलज़ार रहती हैं। इनमें थुक्पा (लदाखी नमकीन सेवइयाँ), पाबा (जौ के आटे

में खड़ी मसूर दाल मिलाकर बनाया गया लदाखी व्यंजन), मोमोस, सोलज़ा (मीठी दूधवाली

चाय), गुर-गुर (नमकीन मक्खन वाली चाय), तागी (नानवाई की तंदूरी रोटियाँ) और समोसा

जैसे व्यंजनों की उपलब्धता रहती है। महँगे होटलों जैसी परंपरा यहाँ पर नहीं मिलती।

एक गुर-गुर चाय के साथ आप घंटों बैठकर यहाँ गप्पें मार सकते हैं। ये दुकानें नुबरा,

पुरिग और शम आदि इलाकों के बल्तियों की हैं। लदाख की प्रजातिगत व्यवस्था में मोन,

दरद और बल्ती प्रजातियों का प्रभुत्व रहा है। आठवीं शताब्दी के बाद तिब्बत की तरफ

से आने वाली भोट प्रजाति का वर्चस्व स्थापित होने के बाद दरद और मोन प्रजातियाँ

हाशिये पर सिमटती गईं। बल्ती समुदाय की स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ रही।

बलखङ चौक कहने के लिए तो चौक है, मगर चौक जैसा

कुछ नजर आता नहीं है। यहाँ दो तिराहों का मिलन है, और चारों दिशाओं की ओर जाते

रास्तों को केवल महसूस किया जा सकता है। वैसे बलखङ चौक में एक बात और भी महसूस

होती है, जो इस चौक के अपने नाम के साथ

जुड़ी पहचान को खूबसूरत तरीके से सामने लाती है। बलखङ चौक से पूरब की ओर थोड़ा

नीचे उतरने पर दाहिनी ओर एक सँकरी-सी गली अंदर जाती दिखती है, जो एकदम से बाजार की

शक्ल अख्त़ियार कर लेती है। पुराने ढर्रे की छोटी-बड़ी कई दुकानें, जिनमें बर्तनों

के साथ ही फटिंग (सूखी खूबानियाँ), छुरपे (याक के दूध का सूखा पनीर), पाबू (चमड़े

के देशी जूते) जैसी लदाखी वस्तुएँ बिकती दिखाई देती हैं। इनके साथ ही देशी होटल,

या कहें कि ‘चाय पर चर्चा’ और अड्डेबाजी के लिए मुफीद कुछ दुकानें भी हैं, जो सुबह

से शाम तक गुलज़ार रहती हैं। इनमें थुक्पा (लदाखी नमकीन सेवइयाँ), पाबा (जौ के आटे

में खड़ी मसूर दाल मिलाकर बनाया गया लदाखी व्यंजन), मोमोस, सोलज़ा (मीठी दूधवाली

चाय), गुर-गुर (नमकीन मक्खन वाली चाय), तागी (नानवाई की तंदूरी रोटियाँ) और समोसा

जैसे व्यंजनों की उपलब्धता रहती है। महँगे होटलों जैसी परंपरा यहाँ पर नहीं मिलती।

एक गुर-गुर चाय के साथ आप घंटों बैठकर यहाँ गप्पें मार सकते हैं। ये दुकानें नुबरा,

पुरिग और शम आदि इलाकों के बल्तियों की हैं। लदाख की प्रजातिगत व्यवस्था में मोन,

दरद और बल्ती प्रजातियों का प्रभुत्व रहा है। आठवीं शताब्दी के बाद तिब्बत की तरफ

से आने वाली भोट प्रजाति का वर्चस्व स्थापित होने के बाद दरद और मोन प्रजातियाँ

हाशिये पर सिमटती गईं। बल्ती समुदाय की स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ रही। बल्ती समुदाय को आर्यों की भारतीय-ईरानी शाखा

और मंगोलों की मिश्रित प्रजाति का माना जाता है। हालाँकि बल्तियों के

नाक-नख़्श-रंग और कद-काठी को देखकर मंगोलों की मिश्रित प्रजाति का कहा जाना उचित

प्रतीत नहीं होता है। वैसे तो रेशम मार्ग में होने वाले व्यापार के साथ बल्तियों

का वजूद बलखङ में स्थापित हो गया होगा, मगर लदाख में हुई राजनीतिक उथल-पुथल ने

बड़े रोचक और रोमांचकारी तरीके से बल्तिस्तान के साथ लदाख को जोड़ दिया। यह घटना

है, सन् 1600 ई. के आसपास की, जब बल्तिस्तान में खरच़े के सुलतान और चिगतन के

सुलतान के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी; उसी समय लदाख के शासक राजा जमयङ

नमग्यल अपने राजनीतिक लाभ के लिए दोनों के बीच कूद पड़े। अंत में हुआ यह, कि सारे

बल्ती शासक इकट्ठे हो गए और स्करदो के बल्ती सुलतान अली मीर के नेतृत्व में राजा

जमयंग नमग्यल को फोतो-ला दर्रे के पास ही घेर लिया। राजा जमयङ नमग्यल को सुलतान

अली मीर ने कैद कर लिया और बल्ती सेना ने लदाख की अनेक धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहरों

को तहस-नहस कर डाला। बाद में सुलतान अली मीर ने राजा जमयङ नमग्यल के सामने शर्त

रखी, कि अगर वे इस्लाम कुबूल कर लें, सुलतान की पुत्री ग्यल खातून से शादी कर लें

और उससे उत्पन्न पहली संतान को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दें, तो उन्हें

आजाद कर दिया जाएगा। राजा ने अपनी जान बचाने के लिए इन शर्तों को स्वीकार कर लिया।

कहा जा सकता है, कि ये शर्तें निहायत अपमानजनक थीं, किंतु रानी ग्यल खातून की

सूझबूझ और महासिद्ध स्तगछ़ङ् रसपा के प्रभाव के कारण यह शर्त आने वाले

समय में लदाख के लिए बदलाव की बयार लेकर आई।

बल्ती समुदाय को आर्यों की भारतीय-ईरानी शाखा

और मंगोलों की मिश्रित प्रजाति का माना जाता है। हालाँकि बल्तियों के

नाक-नख़्श-रंग और कद-काठी को देखकर मंगोलों की मिश्रित प्रजाति का कहा जाना उचित

प्रतीत नहीं होता है। वैसे तो रेशम मार्ग में होने वाले व्यापार के साथ बल्तियों

का वजूद बलखङ में स्थापित हो गया होगा, मगर लदाख में हुई राजनीतिक उथल-पुथल ने

बड़े रोचक और रोमांचकारी तरीके से बल्तिस्तान के साथ लदाख को जोड़ दिया। यह घटना

है, सन् 1600 ई. के आसपास की, जब बल्तिस्तान में खरच़े के सुलतान और चिगतन के

सुलतान के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी; उसी समय लदाख के शासक राजा जमयङ

नमग्यल अपने राजनीतिक लाभ के लिए दोनों के बीच कूद पड़े। अंत में हुआ यह, कि सारे

बल्ती शासक इकट्ठे हो गए और स्करदो के बल्ती सुलतान अली मीर के नेतृत्व में राजा

जमयंग नमग्यल को फोतो-ला दर्रे के पास ही घेर लिया। राजा जमयङ नमग्यल को सुलतान

अली मीर ने कैद कर लिया और बल्ती सेना ने लदाख की अनेक धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहरों

को तहस-नहस कर डाला। बाद में सुलतान अली मीर ने राजा जमयङ नमग्यल के सामने शर्त

रखी, कि अगर वे इस्लाम कुबूल कर लें, सुलतान की पुत्री ग्यल खातून से शादी कर लें

और उससे उत्पन्न पहली संतान को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दें, तो उन्हें

आजाद कर दिया जाएगा। राजा ने अपनी जान बचाने के लिए इन शर्तों को स्वीकार कर लिया।

कहा जा सकता है, कि ये शर्तें निहायत अपमानजनक थीं, किंतु रानी ग्यल खातून की

सूझबूझ और महासिद्ध स्तगछ़ङ् रसपा के प्रभाव के कारण यह शर्त आने वाले

समय में लदाख के लिए बदलाव की बयार लेकर आई।

बल्ती राजपरिवार से आई रानी ग्यल खातून अत्यंत

कलाप्रेमी थी, इस कारण उसके साथ कई बल्ती संगीतकार, चित्रकार आदि भी लदाख पहुँचे।

राजा जमयंग नमग्यल के वंशज और रानी ग्यल खातून के पुत्र राजा सेङगे नमग्यल ने सन्

1616 ई. में लदाख का राजपाट सँभाला। उस समय राजा अल्पवयस्क थे, इस कारण रानी ग्यल

खातून ही राजकीय कार्यों को संचालित करती थीं। ऐसा माना जा सकता है, कि इस समय बलखङ

के आसपास बल्ती व्यापारियों और कलाकारों की बस्ती विधिवत स्थापित हुई होगी। आवास

को लदाखी भाषा में ‘खङ’ कहा जाता है। इस तरह बल्तियों के आवास के कारण कहलाए बलखङ

से जुड़कर बलखङ चौक प्रसिद्ध हुआ होगा, ऐसा कहा जा सकता है।

बलखङ चौक के दूसरी ओर बने एक बगीचेनुमा खाली

मैदान की दीवार के किनारे-किनारे तमाम विक्रेता अपनी परंपरागत वेशभूषा धारण किए

हुए फटिंग, काजू, बादाम और देशी मक्खन आदि बेचते दिखाई देते हैं। इनमें से अधिकांश

डोगपा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। डोगपा समुदाय को आर्य प्रजाति के

भारतीय-ईरानी समूह का माना जाता है। इन्हें दा-हानु के दरद के रूप में जाना जाता

है। ‘दरद’ के रूप में इन्हें पहचानना भी अपने आप में एक रोमांचकारी कल्पना है।

श्रीरामकथा-वाचक कैलास के अधिपति शिवजी के रूप-सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी

तुलसीदास श्रीरामचरितमानस में लिखते हैं-

कुंद इंदु दर गौर सरीरा । भुज प्रलंब परिधन

मुनि चीरा ।। (01/106/06)

वे शिवजी की देह को दर, अर्थात् शंख के समान

वर्ण वाला बताते हैं। संभव है, कि दरदिस्तान के दरदों के लिए यह पहचान उनकी ‘दर

देह’, उनके गौरवर्ण, सुगठित-स्वस्थ शरीर, शंख समान सुंदर ग्रीवा आदि के कारण मिली

हो। भले ही यह कल्पना-मात्र हो, किंतु इस कल्पना के माध्यम से पुरातन सांस्कृतिक

सूत्रों को जोड़ने वाले ये दरद बलखङ चौक में अपनी उपस्थिति से एक सुंदर-सुखद

अनुभूति को सहसा उपजा देते हैं। डोगपा समुदाय को आभूषणों और पुष्पों से बहुत प्रेम

है, ऐसा सहज ही दिखाई दे जाता है। स्थानीय ‘टूरिस्ट-गाइड’ इनका परिचय भी बड़े रोचक

तरीके से ‘गमला पार्टी’ के रूप में कराते हैं। बड़ी लंबी लटकनों वाले आभूषणों के

साथ ही रंग-बिरंगी टोपी में कई तरह के फूलों को सजाए डोगपा समुदाय के लोग रास्ते

चलते किसी भी व्यक्ति को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। इनके चेहरे पर खिली मुसकान,

सर्दी के दिनों में रूखी-सूखी धरती पर सुगंधित पुष्पों की अनुभूति को साझा करती

गमलेनुमा टोपी और इनकी सहजता-सरलता हर समय देखी जा सकती है। आप इनके साथ खड़े होकर

आसानी से फोटो खिंचवा सकते हैं।

किसी ‘गमला पार्टी’ की दुकान के साथ खड़े होकर

पश्चिम की ओर देखें, तो सामने जामा मसजिद अह्ली सुन्नती दिखाई देती है। कहा जाता

है कि सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लदाख में तिब्बत की सेना ने हमला कर दिया

था। उस समय मुगल सेना ने तिब्बती आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया था और लदाख को

बचाया था। इस घटना के बाद दिल्ली के मुगल दरबार की शर्तों के अधीन लेह के मुख्य

बाजार में इस जामा मसजिद का निर्माण राजा देलेग नमग्यल के शासनकाल में हुआ। वैसे

मुगल दरबार का प्रत्यक्ष और बड़ा हस्तक्षेप लदाख अंचल में नहीं रहा, किंतु इस

मसजिद के माध्यम से मुगल साम्राज्य की यादें लदाख अंचल के साथ जुड़ी हुई हैं।

बलखङ चौक से जामा मसजिद तक बिखरी रंग-बिरंगी

रौशनियों और चहल-पहल की गवाहियों को दर्ज करती लेह बाजार की मुख्य सड़क है। अतीत

से वर्तमान तक अनेक बदलाव इसने देखे हैं। आज का लेह बाजार जितनी गगनचुंबी इमारतों

और रंग-बिरंगी रौशनियों से जगमग करता दिखाई देता है, उतना इक्कीसवीं सदी के

शुरुआती दशक से पहले नहीं था। इसका मतलब यह भी नहीं, कि लेह बाजार में रौनक नहीं होती थी। अंतर केवल इतना था, कि उस

समय पक्की दुकानें गिनी-चुनी ही थीं, और दो-तीन मंजिला दुकानें तो थी हीं नहीं। इसके

विपरीत आज पुरानी अदा वाली कच्ची ईंटों से बनी दुकानें एक या दो ही बची हैं, जो

गुजरे अतीत की थोड़ी-सी झलक दिखा जाती हैं। लेह बाजार के सौंदर्यीकरण ने एक नई

मादकता को अजीबोगरीब ढंग से बिखेर दिया है। लेह बाजार में घुसते ही एक ऊँचा-सा

मंचनुमा प्लेटफार्म बन गया है, जिसका असल काम तो वाहनों के प्रवेश को रोकना है,

मगर यह कभी-कभी दूसरी भूमिका भी निभा लेता है। ‘म्यूजिकल कंसर्ट’ और ‘ओपन एयर डांस

शो’ जैसे आयातित आयोजनों के लिए यह एक अच्छा मंच बन जाता है। लेह घूमने आने वालों

के लिए ऐसे आयोजन रोचक हो जाते हैं।

बलखङ चौक से जामा मसजिद तक बिखरी रंग-बिरंगी

रौशनियों और चहल-पहल की गवाहियों को दर्ज करती लेह बाजार की मुख्य सड़क है। अतीत

से वर्तमान तक अनेक बदलाव इसने देखे हैं। आज का लेह बाजार जितनी गगनचुंबी इमारतों

और रंग-बिरंगी रौशनियों से जगमग करता दिखाई देता है, उतना इक्कीसवीं सदी के

शुरुआती दशक से पहले नहीं था। इसका मतलब यह भी नहीं, कि लेह बाजार में रौनक नहीं होती थी। अंतर केवल इतना था, कि उस

समय पक्की दुकानें गिनी-चुनी ही थीं, और दो-तीन मंजिला दुकानें तो थी हीं नहीं। इसके

विपरीत आज पुरानी अदा वाली कच्ची ईंटों से बनी दुकानें एक या दो ही बची हैं, जो

गुजरे अतीत की थोड़ी-सी झलक दिखा जाती हैं। लेह बाजार के सौंदर्यीकरण ने एक नई

मादकता को अजीबोगरीब ढंग से बिखेर दिया है। लेह बाजार में घुसते ही एक ऊँचा-सा

मंचनुमा प्लेटफार्म बन गया है, जिसका असल काम तो वाहनों के प्रवेश को रोकना है,

मगर यह कभी-कभी दूसरी भूमिका भी निभा लेता है। ‘म्यूजिकल कंसर्ट’ और ‘ओपन एयर डांस

शो’ जैसे आयातित आयोजनों के लिए यह एक अच्छा मंच बन जाता है। लेह घूमने आने वालों

के लिए ऐसे आयोजन रोचक हो जाते हैं। यह बदलाव भले ही इक्कीसवीं सदी के आधुनिक लेह

बाजार को पेश करता हो, मगर बहुत कुछ अब भी नहीं बदला है। आसपास के गाँवों से ताजी

हरी सब्जियाँ लेकर आने वाली लदाखी महिलाओं की ‘फुटपाथिया दुकानें’ दोपहर के चढ़ते

ही सज जाती हैं। शायद घर के सारे कामकाज निबटाकर, खेतों से सब्जियाँ निकालकर ये

महिलाएँ पूरी मुस्तैदी और तरो-ताजगी के साथ उपस्थित होती होंगी। भली बात यह है कि

लदाख में अब भी पुराने देशी बीज उपलब्ध हैं, इस कारण देशी टमाटर, महकती

धनिया-मेथी, मिठास से भरी मटर और लदाख की अपनी पहचान में शामिल ताजी खूबानियों से

सजी दुकानें अपनी तरफ बरबस ही आकृष्ट कर लेती हैं। उम्रदराज दुकानदार को ‘आमा-ले,

जूले’ अभिवादन करके आप तसल्ली से बैठकर खरीददारी कर सकते हैं। थोड़ा-बहुत

हँसी-मजाक इस खरीददारी को रोचक बना देता है। अपने खेत का ही उत्पाद है, सो

‘आमा-ले’ आपको एक-दो खूबानियाँ या मटर की कुछ फलियाँ यूँ ही खाने के लिए दे सकती

हैं। कम से कम इन ‘फुटपाथिया दुकानों’ में व्यावसायिक प्रतिबद्धता की जटिलता देखने

को नहीं मिलेगी। वैसे पहाड़ी संस्कृति ऐसी मानी जाती है, जहाँ महिलाएँ ही सबसे

ज्यादा खपती हैं, और अपने बूते परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ताकत रखती

हैं। इससे कहीं आगे अगर महिला सशक्तिकरण के सच्चे-सटीक उदाहरण को खोजना हो, तो

इसके लिए लदाख की महिलाओं से बेहतर उदाहरण मिलना कठिन ही लगता है।

यह बदलाव भले ही इक्कीसवीं सदी के आधुनिक लेह

बाजार को पेश करता हो, मगर बहुत कुछ अब भी नहीं बदला है। आसपास के गाँवों से ताजी

हरी सब्जियाँ लेकर आने वाली लदाखी महिलाओं की ‘फुटपाथिया दुकानें’ दोपहर के चढ़ते

ही सज जाती हैं। शायद घर के सारे कामकाज निबटाकर, खेतों से सब्जियाँ निकालकर ये

महिलाएँ पूरी मुस्तैदी और तरो-ताजगी के साथ उपस्थित होती होंगी। भली बात यह है कि

लदाख में अब भी पुराने देशी बीज उपलब्ध हैं, इस कारण देशी टमाटर, महकती

धनिया-मेथी, मिठास से भरी मटर और लदाख की अपनी पहचान में शामिल ताजी खूबानियों से

सजी दुकानें अपनी तरफ बरबस ही आकृष्ट कर लेती हैं। उम्रदराज दुकानदार को ‘आमा-ले,

जूले’ अभिवादन करके आप तसल्ली से बैठकर खरीददारी कर सकते हैं। थोड़ा-बहुत

हँसी-मजाक इस खरीददारी को रोचक बना देता है। अपने खेत का ही उत्पाद है, सो

‘आमा-ले’ आपको एक-दो खूबानियाँ या मटर की कुछ फलियाँ यूँ ही खाने के लिए दे सकती

हैं। कम से कम इन ‘फुटपाथिया दुकानों’ में व्यावसायिक प्रतिबद्धता की जटिलता देखने

को नहीं मिलेगी। वैसे पहाड़ी संस्कृति ऐसी मानी जाती है, जहाँ महिलाएँ ही सबसे

ज्यादा खपती हैं, और अपने बूते परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ताकत रखती

हैं। इससे कहीं आगे अगर महिला सशक्तिकरण के सच्चे-सटीक उदाहरण को खोजना हो, तो

इसके लिए लदाख की महिलाओं से बेहतर उदाहरण मिलना कठिन ही लगता है। बदलाव तो लेह बाजार में स्थित हिंदू धर्मशाला

की इमारत में भी देखने को नहीं मिलता है। आसपास की गगनचुंबी इमारतों और आलीशान

दुकानों के बीच अपने कच्चे और पुराने ढर्रे के अटारीनुमा भवन के साथ आज भी कायम

हिंदू धर्मशाला गौरवपूर्ण अतीत की साक्ष्य प्रतीत होती है। लेह से यारकंद तक का

रास्ता रेशम मार्ग या सिल्क रूट का सहायक मार्ग माना जाता था। लेह में होशियारपुर

और कुल्लू आदि के व्यापारी भी बड़ी संख्या में आते थे। व्यापारियों के लिए लेह में

कई सराय और धर्मशालाएँ रही होंगी, मगर आज लेह में धर्मशाला के नाम पर यही एक

धर्मशाला दिखाई पड़ती है। हिंदू धर्मशाला की पुरातनता का बोध इसमें लगे टीन के

बोर्ड से भी हो जाता है। बोर्ड के मुताबिक धर्मशाला का अस्तित्व 23 भाद्रों, संवत्

1994 से है। हो सकता है, कि यह बोर्ड जीर्णोद्धार के बाद लगाया गया हो। अगर बोर्ड

में उल्लिखित तिथि को ही आधार मान लें, तो अस्सी हिमपात और लदाखी बसंत हिंदू

धर्मशाला ने भी देखे हैं। डोगरा शासकों के शासन को, रेशम मार्ग में होने वाली

व्यापारिक गतिविधियों के अवसान को, देश की आजादी को, और फिर आज की आधुनिकता में

बदलते अपने आसपास के परिवेश को, परिस्थितियों को हिंदू धर्मशाला ने देखा है, सुना

है।

बदलाव तो लेह बाजार में स्थित हिंदू धर्मशाला

की इमारत में भी देखने को नहीं मिलता है। आसपास की गगनचुंबी इमारतों और आलीशान

दुकानों के बीच अपने कच्चे और पुराने ढर्रे के अटारीनुमा भवन के साथ आज भी कायम

हिंदू धर्मशाला गौरवपूर्ण अतीत की साक्ष्य प्रतीत होती है। लेह से यारकंद तक का

रास्ता रेशम मार्ग या सिल्क रूट का सहायक मार्ग माना जाता था। लेह में होशियारपुर

और कुल्लू आदि के व्यापारी भी बड़ी संख्या में आते थे। व्यापारियों के लिए लेह में

कई सराय और धर्मशालाएँ रही होंगी, मगर आज लेह में धर्मशाला के नाम पर यही एक

धर्मशाला दिखाई पड़ती है। हिंदू धर्मशाला की पुरातनता का बोध इसमें लगे टीन के

बोर्ड से भी हो जाता है। बोर्ड के मुताबिक धर्मशाला का अस्तित्व 23 भाद्रों, संवत्

1994 से है। हो सकता है, कि यह बोर्ड जीर्णोद्धार के बाद लगाया गया हो। अगर बोर्ड

में उल्लिखित तिथि को ही आधार मान लें, तो अस्सी हिमपात और लदाखी बसंत हिंदू

धर्मशाला ने भी देखे हैं। डोगरा शासकों के शासन को, रेशम मार्ग में होने वाली

व्यापारिक गतिविधियों के अवसान को, देश की आजादी को, और फिर आज की आधुनिकता में

बदलते अपने आसपास के परिवेश को, परिस्थितियों को हिंदू धर्मशाला ने देखा है, सुना

है।

यह अलग बात है, कि आज इसकी देखरेख करने वाले लोगों में से बहुत कम ही इसके गौरवपूर्ण अतीत पर कुछ बता पाएँ। प्रसिद्ध घुमक्कड़शास्त्री और हिमालयी धर्म-संस्कृति-अध्यात्म-दर्शन को यत्नपूर्वक खोजकर सामने लाने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपनी लदाख यात्राओं के दौरान इसी हिंदू धर्मशाला में रुका करते थे, ऐसी मान्यता है। इसी धर्मशाला के किसी एकांत कक्ष में बैठकर उन्होंने लदाख के बारे में अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया होगा। अगर सच में ऐसा है, तो हिंदू धर्मशाला घुमक्कड़ी में रुचि रखने वाले लोगों के लिए तीर्थस्थान से कम नहीं।

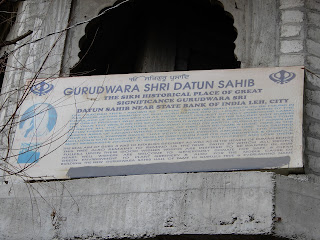

वैसे एक अद्भुत और अनूठा तीर्थस्थान जामा मसजिद

के ठीक पीछे भी है। यह ऐसा तीर्थस्थान है, जहाँ आज से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व ही पर्यावरण

संरक्षण और हरियाली के संवर्धन का संदेश दिया गया था, वह भी लदाख के बर्फीले

रेगिस्तान में बैठकर। सन् 1517 ई. में गुरु नानक अपनी दूसरी उदासी के दौरान लदाख

पधारे थे, और लेह में भी उन्होंने समय बिताया था। ऐसी मान्यता है कि गुरु नानक ने

अपनी दातून को यहाँ पर जमीन में खोंस दिया था, जिसने कालांतर में एक विशाल वृक्ष

का रूप ले लिया। उस विशाल वृक्ष को आज भी देखा जा सकता है। गुरु नानक की दातून के

कारण इस स्थान को गुरुद्वारा दातून साहिब कहा जाता है। लदाख की धरती भले ही

रूखी-सूखी हो, किंतु यहाँ पर क़लम जैसे तनों को धरती में रोप देने पर वे भरे-पूरे

वृक्ष का रूप ले लेते हैं। इस विशिष्टता को देखते हुए गुरुद्वारा दातून साहिब के

प्रति आस्था बलवती हो जाती है। अगर देखा जाए, जो गुरुद्वारा दातून साहिब अन्य

गुरुद्वारों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गुरु नानक की उपस्थिति

को अनुभूत किया जा सकता है, विशालकाय वृक्ष के माध्यम से।

वैसे एक अद्भुत और अनूठा तीर्थस्थान जामा मसजिद

के ठीक पीछे भी है। यह ऐसा तीर्थस्थान है, जहाँ आज से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व ही पर्यावरण

संरक्षण और हरियाली के संवर्धन का संदेश दिया गया था, वह भी लदाख के बर्फीले

रेगिस्तान में बैठकर। सन् 1517 ई. में गुरु नानक अपनी दूसरी उदासी के दौरान लदाख

पधारे थे, और लेह में भी उन्होंने समय बिताया था। ऐसी मान्यता है कि गुरु नानक ने

अपनी दातून को यहाँ पर जमीन में खोंस दिया था, जिसने कालांतर में एक विशाल वृक्ष

का रूप ले लिया। उस विशाल वृक्ष को आज भी देखा जा सकता है। गुरु नानक की दातून के

कारण इस स्थान को गुरुद्वारा दातून साहिब कहा जाता है। लदाख की धरती भले ही

रूखी-सूखी हो, किंतु यहाँ पर क़लम जैसे तनों को धरती में रोप देने पर वे भरे-पूरे

वृक्ष का रूप ले लेते हैं। इस विशिष्टता को देखते हुए गुरुद्वारा दातून साहिब के

प्रति आस्था बलवती हो जाती है। अगर देखा जाए, जो गुरुद्वारा दातून साहिब अन्य

गुरुद्वारों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गुरु नानक की उपस्थिति

को अनुभूत किया जा सकता है, विशालकाय वृक्ष के माध्यम से।

गुरुद्वारा दातून साहिब के आसपास नानवाई की कई

दुकाने हैं, जहाँ तंदूरी रोटी बनती है। लदाख के अतिरिक्त देश-भर में इस तरह नानवाई

की दुकानें मिलना दुर्लभ हैं, क्योंकि इनका संबंध रेशम मार्ग के व्यापारियों से

रहा है। लदाखी में ‘तागी’ के नाम से अपनी पहचान रखने वाली और आज के हिसाब से

तंदूरी रोटी का आगमन यारकंद से यहाँ पर हुआ। रेशम मार्ग के व्यापारी अपनी यात्रा

के लिए इन्हीं रोटियों को ले जाते थे। इस तरह नानवाई का काम भी यहाँ एक व्यवसाय के

रूप में विकसित हो गया। रेशम मार्ग बंद हो जाने के बाद ये यहीं पर बस गए। यहीं पर

आज का ‘सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम’ भी है, जो रेशम मार्ग के चलन के समय इबातगाह और

शरणगाह हुआ करता था। आजादी के बाद के वर्षों में कुछ संस्कृतिप्रेमी जागरूक

नागरिकों ने इसे संग्रहालय का रूप दे दिया, जिसमें रेशम मार्ग से जुड़ी अनेक

स्मृतियों को संचित करके रखा गया है। ऐसा कहा जाता है, कि आज के ‘सेंट्रल एशियन

म्यूजियम’ के आसपास कहीं डोगरा शासकों की कुलदेवी का छोटा-सा मंदिर भी हुआ करता

था, जिसे जनरल जोरावर सिंह ने बनवाया था।

इस कथा-यात्रा के घुमावदार मोड़ की तरह जामा

मसजिद से दाहिनी ओर, और एक बार फिर दाहिनी ओर मुड़कर मोरावियन मिशन चर्च और स्कूल

तक पहुँचा जा सकता है। वैसे तो जामा मसजिद के पीछे नानवाई की दुकानों के बीच से

होकर भी एक सँकरी-सी गली मोरावियन चर्च और स्कूल तक पहुँचती है। ऐसा माना जाता है

कि लदाख में ईसाई मिशनरियों का आगमन 800 ई. के आसपास ही हो गया था, किंतु यहाँ की

विषम जलवायु और निरंतर प्रतिकूलता के कारण मिशनरी यहाँ प्रभावहीन ही रहे। समूचे

भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने के बाद प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशनरियों का

एक दल ‘हिमालयी मिशन’ की महत्त्वाकांक्षी योजना बनाकर लदाख पहुँचा था। उस समय

कश्मीर के महाराजा ने इस मिशन को लदाख में चलाने की अनुमति नहीं दी, फलतः ‘मिशनरी’

हिमाचलप्रदेश के लाहुल-स्पीति क्षेत्र के मुख्यालय केलङ में बस गए और वहीं से

उन्होंने लदाखी लोगों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। बाद में ब्रिटिश

हुक्मरानों के अनुरोध के बाद महाराज कश्मीर ने अनुमति प्रदान की और सन् 1885 में

मोरावियन मिशन की स्थापना लदाख में हुई। आज के मोरावियन मिशन चर्च व स्कूल का बड़ा

योगदान लदाख में शिक्षा, विशेषकर आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में रहा है।

मोरावियन स्कूल के आसपास का इलाका चङ्स्पा के

नाम से जाना जाता है। अगर बलखङ चौक बल्तियों के नाम से आबाद है, तो चङ्स्पा भी चङ्थङ

के लोगों के कारण अपनी पहचान कायम किए हुए है। वैसे ‘चङ्’ का अर्थ होता है- उत्तर।

इस तरह उत्तर की दिशा से आने वाले लोगों को भी चङ्स्पा कहा जाता है। चङ्स्पा, यानि

चङ्थङ के निवासी घुमंतू होते थे, इस कारण उनकी आबादी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है।

चङ्थङ के व्यापारी भी लेह बाजार में आते थे। ये मुख्य रूप से नमक और पश्मीना भेड़

की ऊन आदि का व्यापार किया करते थे। चङ्थङ की छ़ोकर और छ़ोरुल झीलों में बनाए जाने

वाले नमक का व्यापार करने वाले चङ्स्पा व्यापारियों के तंबुओं से बनने वाली

अस्थायी बस्तियाँ शायद रेशम मार्ग के बंद होने के बाद उजड़ गई होंगी, मगर नाम आज

भी जिंदा है। आज के चङ्स्पा में बिखरती पर्यटकों की रौनक को देखकर इसके सुनहरे

अतीत को कल्पना में सँजोया जा सकता है। बलखङ चौक से चलते हुए दीवानों की गली तक का

सफ़र भी यहीं आकर पूरा होता है। देश की आजादी के बाद के वर्षों में लदाख ने

बहुत-कुछ बदलता हुआ देखा। इस समय तक रेशम मार्ग का व्यापार भी बंद हो चुका था।

सीमाएँ खिंच गईं थीं, जिन्होंने अखंड भारतवर्ष की संततियों को बाँटकर पड़ोसी बना

दिया था। जिस समय सारी दुनिया, और विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप तमाम उथल-पुथल और

हलचलों में तंग था, उस समय भी चङ्स्पा में कैसी रौनक होती थी, उसका बड़ा मोहक

वर्णन लदाख में तैनात तत्कालीन सेना-प्रमुख कर्नल पी. एन. कौल ने अपनी पुस्तक

‘फ्रंटियर कॉलिंग’ में किया है।

कर्नल कौल अतीत की स्मृतियों को सँजोते हुए

अपनी पुस्तक में बताते हैं कि मोरावियन मिशन स्कूल के बगल में सेना की छावनी होती

थी, और छावनी के बगल से एक झरना बहता था। झरना इसलिए विशेष महत्त्व का था, क्योंकि

लेह की आबादी के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने वाला यह इकलौता ठिकाना था। शाम को अपनी-अपनी

गगरियाँ लिए पानी भरने को महिलाओं-युवतियों का आगमन यहाँ पर होता था। इसी रंगत और

रौनक के कारण कर्नल कौल ने रास्ते को ‘लवर्स लेन’ नाम दे दिया। अब शायद आप भी समझ ही

गए होंगे, कि यही वह दीवानों की गली है, जहाँ आज भी अजीब-सी गुलाबी रंगत चढ़ी रहती

है।

भारतवर्ष के अनेक गाँवों की अनूठी पहचान उनके

पनघट होते हैं। बड़े-बड़े ‘कॉफ़ी हाउसेज़’ और ‘किटी पार्टीज़’ जैसी आयातित

व्यवस्थाओं से बहुत पहले महिलाओं के लिए पनघट और पुरुषों के लिए अथाइयाँ-चौपालें

अपने सुख-दुःखों को बाँटने, कुछ मनोरंजन करने और भविष्य की तमाम कार्य-योजनाओं को

बनाने का सहज-सरल-सरस मंच उपलब्ध करा देती थीं। भारतवर्ष के अनेक गाँवों में

जीवित-जीवंत परंपरा को लेह में देखकर कर्नल कौल इसका जिक्र किए बिना नहीं रह सके,

ऐसा सरलता के साथ कहा जा सकता है।

आज दीवानों की गली का वह खूबसूरत झरना सिमट

गया है। आसपास उग आए सीमेंट-कंक्रीट के बड़े-बड़े होटलों ने यहाँ की नैसर्गिक

सुंदरता को सोख लिया है। घरों में चलने वाली ‘वाटर सप्लाई’ ने पनघट के ‘कान्सेप्ट’

को पुराना साबित कर दिया है। बदलाव की बयार ने स्वाभाविक-सरल और सहज आत्मीय मिलन

को व्यावसायिक और बनावटी बना दिया है। सर्दियों की दुपहरी और गर्मियों की साँझ में

आज भी ‘लवर्स लेन’ या दीवानों की गली गुलज़ार होती है, मगर पहले जैसी बात अब कहाँ?

बलखङ चौक से लगाकर दीवानों की गली तक अब सबकुछ

बदला-सा दिखाई देता है। लेह बाजार के ऊपर प्रहरी की तरह खड़ा ‘लेह पैलेस’ अपने

निर्माणकर्ता धर्मराज सेङ्गे नमग्यल को आज भी याद करता है। लेह दोसमो-छे, यानि लेह

का सालाना धर्मानुष्ठान आज भी मनाया जाता है। उस समय की अनूठी घुड़सवारी और

घुड़सवारों के स्वागत में लेह बाजार में छङ् (लदाखी सोमरस) लेकर कतारबद्ध खड़ी

होने वाली महिलाओं को अपने वीर योद्धाओं का उत्साहवर्धन करते हुए देखने वाला लेह

बाजार आज पर्यटकों के स्वागत में सजा दिखाई देता है। बलखङ चौक से दीवानों की गली,

यानि पूरब से चलते हुए पश्चिम तक पहुँचते-पहुँचते लगभग दौ सौ कदमों में हम बदलती

भौगौलिक स्थितियों-सामाजिक संरचनाओं से ही नहीं गुज़र जाते, वरन्

तहजीबों-संस्कृतियों के कई पड़ावों को भी पार कर जाते हैं। कई बार बलखङ की

अड्डेबाजी से किसी बड़े और महँगे ‘कॉफ़ी हाउस’ में भी पहुँच जाते हैं, खुद को

आधुनिक दिखाने के फेर में।

बलखङ चौक से लगाकर दीवानों की गली तक अब सबकुछ

बदला-सा दिखाई देता है। लेह बाजार के ऊपर प्रहरी की तरह खड़ा ‘लेह पैलेस’ अपने

निर्माणकर्ता धर्मराज सेङ्गे नमग्यल को आज भी याद करता है। लेह दोसमो-छे, यानि लेह

का सालाना धर्मानुष्ठान आज भी मनाया जाता है। उस समय की अनूठी घुड़सवारी और

घुड़सवारों के स्वागत में लेह बाजार में छङ् (लदाखी सोमरस) लेकर कतारबद्ध खड़ी

होने वाली महिलाओं को अपने वीर योद्धाओं का उत्साहवर्धन करते हुए देखने वाला लेह

बाजार आज पर्यटकों के स्वागत में सजा दिखाई देता है। बलखङ चौक से दीवानों की गली,

यानि पूरब से चलते हुए पश्चिम तक पहुँचते-पहुँचते लगभग दौ सौ कदमों में हम बदलती

भौगौलिक स्थितियों-सामाजिक संरचनाओं से ही नहीं गुज़र जाते, वरन्

तहजीबों-संस्कृतियों के कई पड़ावों को भी पार कर जाते हैं। कई बार बलखङ की

अड्डेबाजी से किसी बड़े और महँगे ‘कॉफ़ी हाउस’ में भी पहुँच जाते हैं, खुद को

आधुनिक दिखाने के फेर में।

डॉ. राहुल मिश्र

(बाँदा, उत्तरप्रदेश से प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘मुक्तिचक्र’ के प्रवेशांक,

जून-2018 में प्रकाशित; संपादक- गोपाल गोयल)